エクセルでの実践的な工程管理方法を解説:エクセルの限界とシステム移行事例あり

公開日:2024年03月12日

最終更新日:2026年02月09日

エクセルで作成する工程管理表は、小〜中規模の製造現場において柔軟かつ手軽にスケジュール管理を行える有効なツールです。本記事では、工程管理表の種類、エクセルでガントチャートを作成するための具体的な手順についてわかりやすく解説します。さらに、エクセルで作成した工程管理表の活用シーン、エクセル管理の限界を示す兆候、エクセルからシステムツールへ移行した事例についても紹介します。

エクセルを活用した工程管理表の種類

エクセルで作成した工程管理表は、特に小〜中規模のプロジェクト・製造工程において使われるツールです。

具体的には、以下の表で挙げられるバーチャート、ガントチャート、グラフ式工程表、斜線式工程表が挙げられます。

| メリット | デメリット | 主な利用シーン | |

| バーチャート | シンプルで見やすく、関係者と共有しやすい | 工程間の関連性が把握しにくい | 設備導入工事単純なスケジュール管理 |

| ガントチャート | 工程の関係や進捗が把握しやすく、細かい管理ができる | 複雑な工程では、変更が煩雑になる | やや複雑な生産現場の工程管理 |

| グラフ式工程表斜線式工程表 | 進捗をグラフ上で直感的に把握しやすい | エクセルでの作成・編集方法が難しい | 建設工事の施工管理 |

特に、製造業においては、ガントチャートを用いることが多いです。

バーチャート

バーチャートは、プロジェクトのスケジュールを横棒で表現するシンプルな表です。横軸に時間や日付を、縦軸に作業の一覧を表示します。各作業がいつ始まり、いつ終わるのかを一目で確認できるため、プロジェクトの全体像を簡単に把握することができます。さまざまな業界の現場で広く使われています。

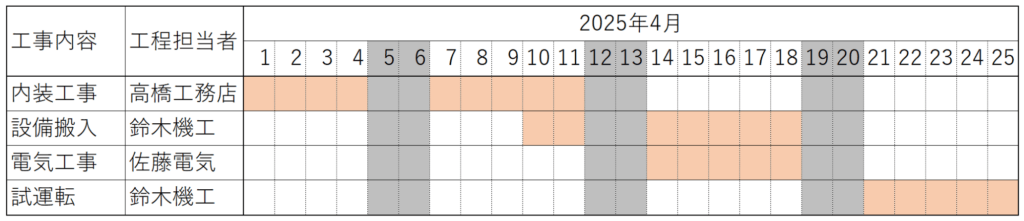

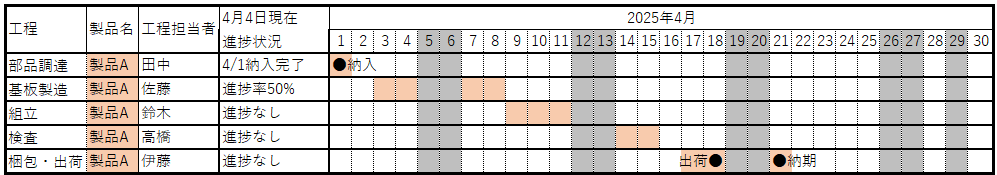

バーチャートは各工程に必要な日数を一目で把握できるメリットがある一方、各作業の関連性を管理するのには不向きです。以下の図は、設備導入工事に関して、エクセルで作成したバーチャートです。

各工事の必要日数は読み取れますが、日程が重なっている内装工事と設備搬入、設備搬入と電気工事について、それぞれの関係性は読み取れません。たとえば内装工事が遅れてしまった場合、他の工事に影響が及ぶのかどうかは表現されていません。

バーチャートは、シンプルな表記で全体像を捉えることに特化した工程表と言えます。

ガントチャート

ガントチャートは、製造業全般の工程管理において、最も一般的に使用されているツールです。横軸に時間を示すのはバーチャートと同様ですが、縦軸には作業内容や工程などの管理すべき対象を記載することが特徴です。これにより、タスクの開始日と終了日を可視化するだけでなく、前後の作業との関係性やその他の管理すべき情報を盛り込むことができます。

ガントチャートの意味する内容は業界によって異なり、Web上の情報でも混同されていることが多いのが実情です。建設・土木業界では、検定試験問題の中で、横軸を進捗率(パーセント表記)で表すと定義されています(参考:土木管理施工技術検定)。一方で、製造業においては、次のような使い方をされるのが一般的です。

ガントチャートには様々なタイプがあるが、標準的には横軸方向には日、週などの時間目盛を、縦軸方向には機械、作業者、工程などの管理対象をとり、これらの関係を図示する。

引用元:日本機械学会

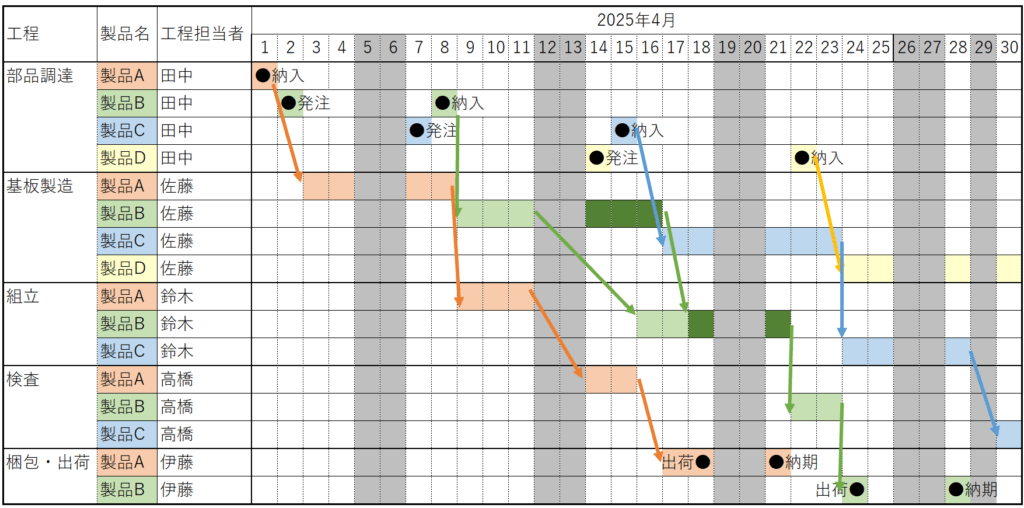

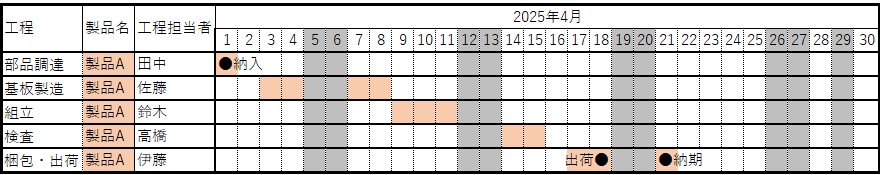

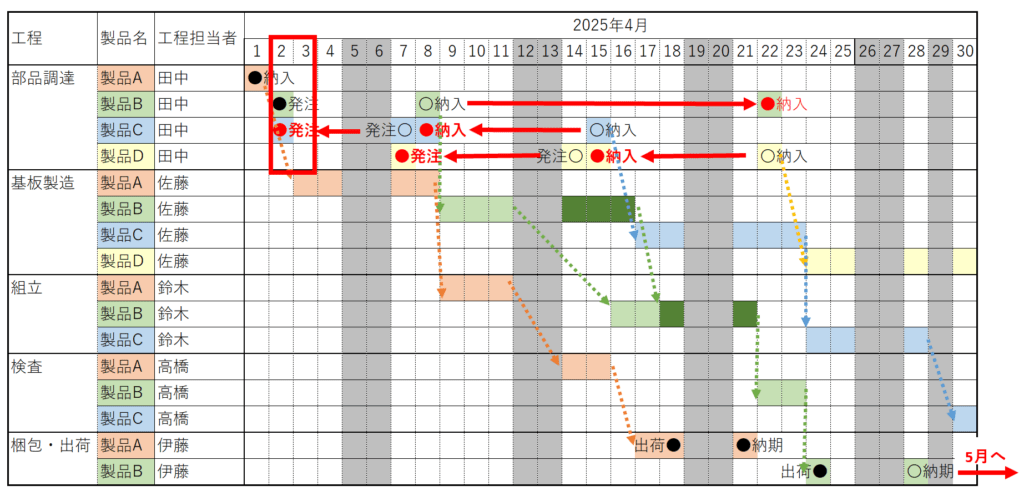

以下の図は、電子部品に使われる基板の製造・組立の工程管理のために、エクセルで作成したガントチャート工程表の例です。

各工程別に製品群が明記されており、製品A、B、C、Dの順で生産に着手する予定であるとわかります。さらに、基板製造は工程計画が詰まっており、ボトルネック工程であるとわかります。特に、製品Bの基板製造工程と組立工程では日程が重なる部分もありますが、色分けと矢印によって、以下の情報が読み取れます。

- 4月9日~11日に基板製造したものが4月16日~17日の組立

- 4月14日~16日に基板製造したものが4月18日、21日の組立

このように、エクセルで作成したガントチャートは、やや複雑な工程の日程計画を示すのに最適です。

その他の工程表:グラフ式工程表、斜線式工程表

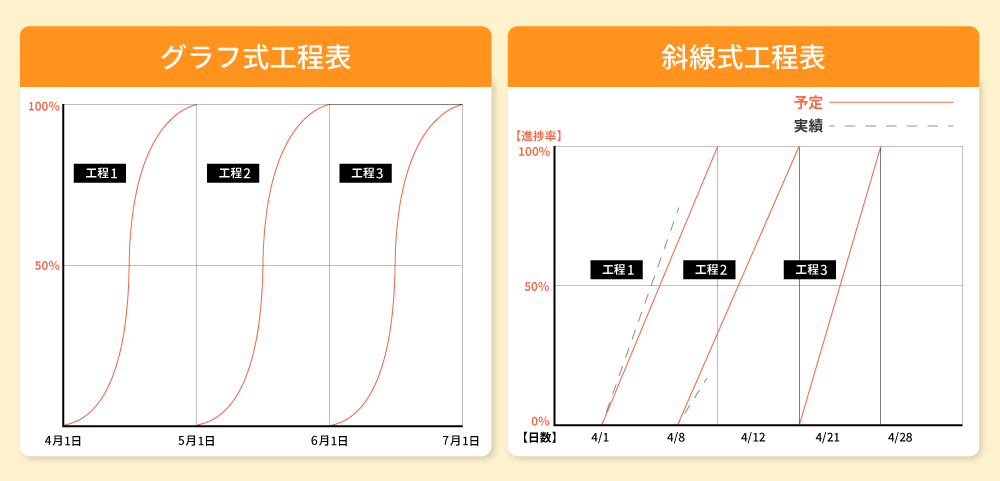

グラフ式工程表や斜線式工程表は、プロジェクトの進捗を視覚的に追跡するためのツールです。建設業界の施工管理などでよく用いられています。

この形式では、縦軸に進捗率、横軸に日程を取り、各作業をグラフ上に線として配置します。これにより、作業日数とその進捗状況を一目で把握しやすくなっています。複数のプロジェクトを同時に管理する際には、非常に便利なツールです。

一方、グラフの作成方法がやや複雑であり、エクセルでの作成や運用には手間がかかります。このため、製造業ではほとんど使用されていません。

エクセルでのガントチャート工程管理表の作り方

エクセルでガントチャートを作成する際には、基本的な手順に沿って行うとスムーズです。また、あらかじめ用意されたエクセルテンプレートを活用すれば、作成の手間を省き、効率的に工程管理をはじめることができます。

作業内容の抽出と整理

まずは、製造工程やプロジェクトの作業を洗い出し、これらをタスク単位で分類します。作業の漏れがないように列挙することで、全体の余裕度・必要なリソースを正確に把握できます。

この段階で、各タスクの実施順序や前工程と後工程の関係も整理しておくと、工程表への反映がスムーズです。特に、多品種や複数部門にまたがる作業の場合、事前の内容整理が精度の高い工程管理に直結します。

ただし、エクセル工程表に不慣れな導入初期では、いきなり全工程を網羅するのではなく、一部の工程で試験運用を行うのがよいでしょう。段階的に慣れていくことで、精度を高めながら全体への展開を進めることができます。

テンプレートを使った基本レイアウト作成

次に、プロジェクトの開始日と終了日をもとに、全体のタイムラインを設定します。プロジェクトの期間全体を一目で把握できるように、カレンダー形式で日付を並べ、見出し部分に管理対象項目を記入します。

エクセルでの工程管理表の作成に慣れていない方には、テンプレートの活用もおすすめです。弊社コラム記事でも生産計画表のエクセルテンプレートを無料配布しています。カスタマイズしやすい工程管理表としても活用できますので、ぜひお気軽にご利用ください。

見出し・明細・担当者を記入

明細表には、各作業のタスク名称、開始日、終了日、所要時間、進捗状況などの詳細情報を記載します。

この際、各作業に必要な工数を事前に把握しておくことが重要です。所要日数の正確な見積りによって、リソースや納期をより高い精度で管理が可能となります。

スケジュールを反映させ、進捗管理表として活用

必要に応じて、各作業の進捗率を記載する欄も追加します。作成した工程表を更新して常に進捗状況を把握すれば、全体スケジュールへの影響が大きい遅延を早期発見できます。

製造業におけるエクセル工程管理の活用シーン

エクセルでの工程管理は、小規模な現場、工程立ち上げの初期段階を中心として、製造業で広く利用されています。ここでは、実際の製造現場でよく見られる4つの活用シーンを紹介します。

設備導入・メンテナンス工事

複数の協力会社や外注先が関わる設備導入・修繕工事では、工事の日程計画、作業分担、進捗状況の共有が重要です。エクセルで作成した工程表は、誰もが作成・編集しやすく、配布先でも使用できます。

このため、さまざまな立場の関係者が全体のスケジュールを把握でき、関係者全員の認識合わせが容易です。情報が多すぎると多数の関係者の混乱を招く原因にもなるため、シンプルなバーチャート形式が好まれます。

試作段階での工程管理

製品開発の初期段階や試作品製造では、エクセルの工程管理表が使われる場合が多いです。

開発段階では、そもそも非定常作業が多数を占めます。さらに、開発・試作を重ねる中で作業内容やタスクの微修正にとどまらず、工程そのものが大幅に変更されるケースもあります。このため、エクセルのテンプレートも活用しつつ、試験運用の中で修正を繰り返し、量産時の管理・運用方針へと落とし込みます。

少人数・短期間の現場作業

少人数のプロジェクトや期間限定の現場作業では、エクセルでの工程管理が最適です。簡便さ、対応スピード、柔軟性の観点から、自由度の高いエクセルの工程表が使いやすいシーンです。具体的には次のような状況が挙げられます。

大がかりな管理システムを導入するほどでもない作業規模であっても、エクセルでは最低限の工数で計画の見える化・進捗管理が可能です。

システム導入前のスモールスタート検証

将来的な生産管理システムの導入を前提として、試験的運用を行う際にもエクセル工程表は有効です。システムツールは追加改造に多額の費用がかかるケースもあり、導入時点で管理項目や運用方法の決定が求められるケースも少なくありません。

エクセルの工程管理表は、システム導入の前段階である「現場課題の洗い出し」「導入前の検証段階」に効果的です。エクセルで設計した工程管理表を一部の工程でテスト運用し、必要な管理項目や運用フローを整理します。この段階を経由することで、本格的なシステム導入がスムーズになります。

在庫や工程進捗を一元管理可能な生産管理システムの中には、一部の拠点や工程に絞って導入し、スモールスタートできるものもあります。詳しくはこちらで事例を紹介しております。

→在庫・作業進捗の一元管理・複数拠点の管理方法統一をスモールスタートで実現した事例

エクセルでの工程管理のメリット

製造現場の工程管理でエクセルが多用されるのは、自由度の高さと手軽さを両立できるためです。

カスタマイズの自由度が高い

エクセルで作成する工程管理表は、現場ごとの運用に合わせて柔軟にカスタマイズできる点が大きなメリットです。製品別・工程別など、企業・現場の特性に応じてレイアウトや項目を自由に調整できます。標準的なシステムでは対応が難しい、現場特有のルールにも対応可能です。

また、関数や条件付き書式を活用すれば、進捗の自動計算や色分け表示などの簡易的な自動化も可能です。こうした柔軟性が、エクセルを使った工程管理が現場に浸透しやすい理由の一つとなっています。

操作に慣れた人が多く、展開しやすい

エクセルの使用経験がある作業スタッフが多いという点も大きなメリットです。エクセルは標準的な業務ツールとして広く普及しており、追加コストがほぼ不要であるという点も導入のしやすさにつながります。

また、誰もが使えるツールであるため、社内外への展開も容易です。教育コストを抑えつつ、スムーズに工程管理を始めたい企業にとって、エクセルは現実的な選択肢といえます。

エクセルによる工程管理の限界

エクセルの工程管理表は、小規模な現場や運用初期段階では使いやすい一方で、規模の拡大とともに課題が生じます。ここでは、代表的な課題を4つ取り上げます。

工程数・依存関係が多いプロジェクトでは破綻しやすい

プロジェクト・体制が大規模化すると、エクセル管理は難しくなります。タスクの増加とともに工程・スケジュールが複雑になり、相互影響を把握するだけでも一苦労です。1箇所の遅延が複数工程に波及するケースも多く、変更のたびに手作業での調整が必要となります。

一例ですが、前述のガントチャートにおいて、4/2の製品Bの部品発注時に、欠品により2週間の納期遅延が判明したケースを想定します。

このケースでは、表中の赤矢印の通り、製品Bの納期調整、製品C、Dの部品発注の前倒しが考えられます。上記表では、部品調達と梱包・出荷部分のみ反映していますが、ガントチャートの中間工程や出荷計画を含めて、全体の再構成が必要です。

エクセルでは、こうした対応の多くを手作業に依存して行います。自由度が高い反面、設定ミスや管理漏れが生じやすく、プロジェクトの規模が大きくなるほど、表の整合性を保つこと自体が困難になります。この例では、単月における5工程×4製品という比較的シンプルな工程表ですが、それでも多くの見直しが必要です。

このような背景から、工程数や依存関係の多いプロジェクトでは、エクセル運用が破綻しやすいのが実情です。

複数人による共同作業・リアルタイム更新ができない

エクセルファイルは基本的に単一ユーザーでの編集が前提となっており、複数人によるリアルタイムの同時作業には制約があります。特に複数拠点にまたがる体制では、編集の競合や上書きミス、バージョン管理の煩雑化といった問題が避けられません。

個別に更新を行ったファイルを集約する運用も散見されますが、これを反映するための作業にも多くの労力がかかります。また、工程表の項目が増えるにつれて、関わる担当者も多くなります。誰が、どの個所を、いつ編集したのかが分かりにくくなり、ミスの温床にもなりかねません。

このように、大量のデータや複雑なプロジェクトの管理において、エクセルの共同作業による工程管理は不向きです。

更新内容の共有が遅れる

エクセルで管理する場合、作業実績の反映や進捗率の集計に時間がかかります。特に、作業日報や口頭報告をもとにエクセルに入力している場合、現場と管理者の間で時間差が生じてしまうケースもあります。

また、作業進捗の更新が手作業で行われるため、最新の工程情報共有にも時間がかかります。特に、作業遅延の発生など、迅速なリカバリーが必要な場面において、判断遅れに繋がるリスクが高くなります。

管理業務が属人化しやすい

エクセルによる工程管理は、表の作成者にしか内容が把握できない状態に陥りやすく、属人化のリスクが高まります。特に、関数やマクロが多用された複雑な工程表では、作成者の意図通りに操作しなければ、更新ミスや情報の不整合が発生します。

また、担当者が急な欠勤や異動になった場合、引き継ぎがうまくいかず、工程表の更新が滞るリスクも無視できません。このような属人化は、管理精度の低下や業務の停滞につながる恐れがあり、エクセル管理の本質的課題の一つです。

エクセル管理からの脱却には工程管理システムがおすすめ:導入事例とともに紹介

エクセルによる工程管理で課題が多いと感じている場合は、システムツールを導入すべきタイミングです。ここでは、導入事例を交えてエクセル管理から脱却するメリットを3つ紹介します。

生産管理システムでリアルタイムの工程情報を一元管理

工程管理では、生産スケジュールだけではなく、製造工程の情報を関連付けて把握する必要があります。一例ですが、以下のような情報は、作業日やロット単位で正確かつ効率的に管理すべき項目です。

- 受注と生産の紐付け:どの受注に対して、どの製品をいつ生産するか

- 作業指示:どの工程・製品に対して、いつ生産指示が出されたか

- 作業実績:各工程がいつ完了したか、実績として記録されたか

- 検査結果:工程内検査や出荷前検査が、いつ・どのロットで実施されたか

これらの情報をすべてエクセルで管理するのは負担が大きく、整合性の確保も難しいのが実情です。

生産管理システムの中には、複数のエクセルファイルで分断されている工程データを一元管理できるものもあります。受注、作業指示・進捗、検査結果などの情報を紐づければ、工程全体の情報を一覧化することも可能です。より具体的には、以下のような内容が挙げられます。

- 生産計画をガントチャートで自動生成する

- 各工程の進捗状況を一覧化して、リアルタイムで関係者全員に共有する

- 作業実績で遅延を自動検知して、アラートを発報させる

このように、生産管理システムでは、エクセルによる手作業では実現できない効率化を推進し、判断のスピード・精度が飛躍的に上がります。

ハンディ端末併用で、エクセル集計・転記を撲滅

工程管理は、ガントチャートの作成だけではなく、作業実績を集計し、進捗管理することが欠かせません。しかしエクセルによる工程管理では、手書きの作業実績を手動で転記し、膨大な手間をかけて手作業で集計する必要があります。

ハンディ端末と連携できる工程管理システムであれば、作業者が現場からシステムに直接入力できます。タブレットからの入力や、ハンディ端末からのQR・バーコードスキャンなど、簡単に実績登録が可能です。これにより、エクセルに手入力する手間は不要になり、転記ミスも撲滅できます。

具体的な導入事例

バーコード・RFIDタグで人的ミスを排除

バーコードやRFIDタグを活用できるシステムツールでは、手入力の手間と人的ミスを大幅に減らすことができます。読み取り機で情報をスキャンするだけで、作業実績や在庫情報を自動的に登録できるため、より正確な工程管理が可能になります。

これにより、生産計画だけでなく、工程の進捗状況や在庫数量の把握においても、より高い精度と信頼性を確保できます。全体としてブレの少ない工程管理の実現につながります。

低コストな工程管理システムを試すなら「SmartF」

エクセルでの工程管理から、初めてのシステム化を検討する方には「SmartF(スマートF)」がおすすめです。低コストでありながら、リアルタイムな工程管理やハンディ端末との連携が標準機能として活用できます。

SmartFは、以下のようなシステム導入を検討したい方に選ばれています。

- 初期費用を抑えて導入したい

- 自社で使いやすいかどうかトライアルで試したい

- 初めてのシステム導入なのでサポートがほしい

低コストx低リスクに「工程管理システム」を導入したい方はこちら

22種類の生産管理システムをランキングで比較

初期費用相場や選び方のポイントをチェック

生産管理システムをそれぞれの特徴や初期費用相場などで比較したい場合は、「生産管理システムランキング」も是非ご覧ください。生産管理システムは、自社の製品・生産方式・企業規模などに適したものを導入しないと、得られるメリットが限定されてしまいます。事前適合性チェックや生産管理システムを選ぶ前に押さえておきたいポイントも解説していますので、製品選びの参考にしてみてください。

.jpg)